Pingwest12月2日報道 之前我們報道了麻省理工的科研人員,利用一種叫做M13的病毒來增加鋰離子-空氣電池的反應面積,增大電池的能量密度,可讓電動汽車續航提升至550公里。現在,美國伯克利國家實驗室提出了另外一種解決方案,能在現役的鋰離子電池基礎上增加兩倍的能量密度,同時在一定程度上提升電池壽命。

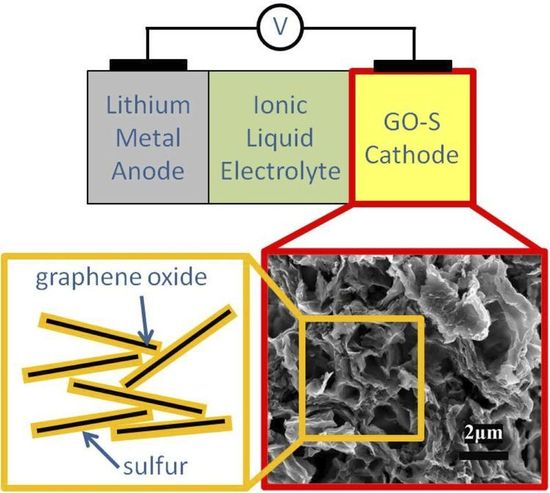

伯克利實驗室所提出的解決方案是,在鋰離子電池中,用一種硫氧化石墨烯(S-GO)制成的納米復合材料作為陰極反應物。使其放電效率高達6C(1C = 1.675 A/g硫元素),充電效率高達3C,同時還能確保較高的能量密度(6C時可達800 mA·h/g硫)。此外,電池的完整循環充放電次數能超過1500次,單次衰退率只有0.039%。這可能是目前為止,鋰離子-硫電池所能實現的最好水平。

1500次完整循環充放電如何理解?大家可以想一下,如果一臺電動汽車每天都進行一次完整的從0至100%的充放電循環的話,那么1500次足夠支持4年左右。也就說,這臺電動汽車的電池在使用4年后就必須更換。而常用的鋰電池中,鈷酸鋰的循環次數可達500次左右,而磷酸鋰也只能達到1000次左右。也就是說,隨著充放電次數的不斷增加,鋰離子電池的容量在不斷“衰退”。這其實跟使用次數沒有太大關系,造成衰退的主要原因是溫度。